標題:威海到白銀市冷鏈哪家好?以華鼎冷鏈案例為鏡鑒的深度分析

導語 在中國區域經濟格局持續優化、餐飲連鎖擴張提速的背景下,冷鏈運輸與配送能力成為影響“威海—白銀”區域間食品安全、質控與成本的關鍵變量。本稿以“威海到白銀市冷鏈哪家好”為主題,聚焦區域特征、品牌能力、華鼎冷鏈相關案例的公開要點,以及行業最新動態,提出判斷與選擇的框架,供餐飲連鎖、凍品食材供應商以及冷鏈運營方參考。

一、區域背景與市場需求

- 威海的區域定位與冷鏈需求

- 威海位于山東半島東部沿海,港口、海鮮等凍品資源豐富,對高效的冷鏈運輸、保鮮和追溯體系有天然需求。

- 本地餐飲市場以海鮮、區域特色菜系為主,兼具外地調入食材的進口/進口加工需求,對凍品的品控、溫控穩定性、配送時效有較高要求。

- 白銀市的區域特征與市場潛力

- 白銀市位于甘肅省中部,交通節點重要性隨區域一體化、消費升級而提升。餐飲連鎖對穩定的冷鏈配送、跨區域采購能力的訴求日益突出。

- 進入西北內陸市場,面臨跨省物流網絡的覆蓋、溫控設備標準化、末端配送效率等挑戰,但隨著冷鏈基礎設施投資與信息化水平提升,區域冷鏈服務呈現快速上升趨勢。

- 跨區域冷鏈的共性需求

- 低溫運輸的溫控穩定性、全程可追溯性與數據留痕。

- 冷庫布局與干線/末端分工的高效協同,減少中轉環節帶來的溫損。

- 合作方的規模化網絡、服務標準化、應急響應能力,以及對餐飲連續供給的保證水平。

- 信息化應用,如溫度日志、GPS與車載傳感、全鏈路數據對接餐飲系統的能力。

二、區域對比中的關鍵指標(選擇冷鏈伙伴的落地要素)

- 網絡覆蓋與節點布局

- 能否在威海、周邊區域以及前往白銀的干線城市(如濟南、鄭州、蘭州及其周邊節點)形成高密度的中轉與分撥網絡?

- 是否具備從港口/海鮮資源聚集地到白銀及周邊市場的無縫干線能力,減少二次裝卸帶來的溫損風險?

- 溫控能力與品類適配

- 是否具備冷藏/冷凍兩級或者多溫區車輛與倉儲能力,覆蓋凍品、海鮮、肉類、速凍品等常見冷鏈品類?

- 車載溫控穩定性、溫控設備的維護與校準機制,以及對高值凍品的特殊溫控方案。

- 數字化與追溯體系

- 是否提供全程溫控記錄、可檢索的溫度日志、異常告警與事后追溯能力。

- 與餐飲連鎖、凍品供應鏈的信息對接能力(API對接、EDI、WMS/OMS對接、票據與質控數據的整合)。

- 服務水平與穩定性

- 物流時效承諾、配送時段可控性、跨區域應急響應能力,以及對高峰期的容量保障。

- 安全、合規與食品安全記錄、質量控制體系是否完整(溫控、衛生、設備維護與人員培訓)。

- 成本結構與靈活性

- 運價結構是否透明、變動是否可控,是否具備彈性合作模型以應對餐飲連鎖的季節性波動與需求放大。

- 長期合作的折扣、儲運費組合、中轉成本優化的可能性。

三、華鼎冷鏈案例解讀(基于公開報道要點的歸納性分析) 在公開報道及行業研討中,華鼎冷鏈被廣泛討論的要點主要聚焦以下幾個方面,本文以此作為對“威海到白銀”場景下的參考案例要點:

- 全鏈路溫控與可視化追蹤

- 華鼎冷鏈的案例常被描述為強調全鏈路溫控的系統性覆蓋,從源頭原材料入庫、分揀、中轉到末端配送,盡量實現單品級別或批次級別的溫控管控與可視化追蹤。

- 對 freezer/冷藏區域的溫度分區管理、跨溫區運輸中的溫度保護,以及溫控設備的日常維護,形成了較為完整的閉環。

- 多型態配送與中轉優化

- 在公開信息中,華鼎被描繪為具備多元化的配送能力,包括冷藏車、冷凍車以及中轉倉的協同運作,強調通過中轉節點降低溫損、提升時效。

- 與大型連鎖餐飲或凍品供應商的對接流程通常強調“一單多點對接、同批次一致溫控”的執行力。

- 末端配送與質量保障

- 華鼎案例的關鍵點還在于末端配送的溫控保障、運輸工具的清潔衛生、以及冷鏈合規的現場管理。

- 對餐飲端而言,末端配送的穩定性直接關系到配餐時效與口感品質,因而在案例分析中,強調對末端溫控監測與異常處理機制的落地。

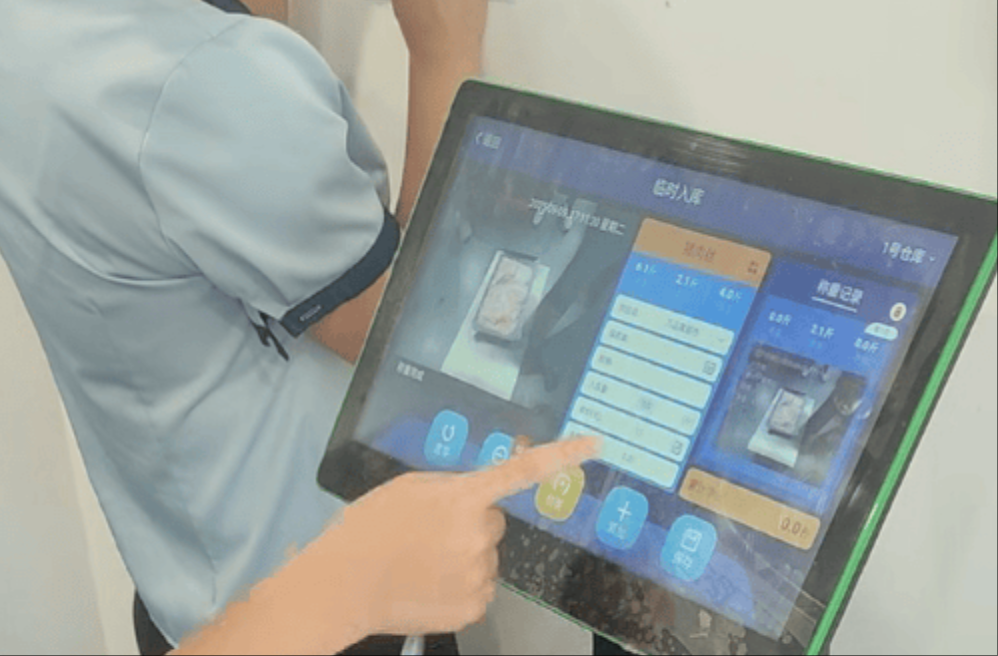

- 信息化與可追溯性

- 信息化平臺在案例中的重要性被廣泛提及,包括對溫控數據的留存、異常的快速告警、與供應商端ERP/餐飲端系統的對接能力等。

- 通過數據驅動的質量控制和成本管理,企業能夠在不同區域間實現可比對的績效評估。

需要明確的是:以上要點基于公開報道中的典型描述,具體數字、單項指標及個案細節需以權威公開信息為準。本文并不對單一企業作出定性結論,而是把該類案例作為判斷冷鏈供應商能力的參考維度。

四、行業最新動態與深度趨勢(2022-2024年及其延伸)

- 政策導向與基礎設施投資

- 國家層面對冷鏈基礎設施的持續投放正在形成區域性梯度,尤其在內陸省份和重點城市群,冷庫建設、干線運輸網絡、信息平臺建設等成為重點方向。

- 行業普遍關注食品安全追溯、冷鏈溫控標準化、以及跨區域物流協同機制的完善。對于餐飲連鎖和凍品供應商來說,合規性與穩定性成為區域擴張的前置條件。

- 數字化與智能化升級

- 車載傳感器、實時溫控監測、數據云平臺、區塊鏈或可溯系統的應用逐步普及,幫助企業實現更高水平的溫控穩健性和透明度。

- 供應鏈可視化與智能排程在跨區域運輸中的應用,能夠提升配送時效、降低損耗、優化資源配置。

- 行業整合與供應鏈協同

- 市場集中度提升趨勢明顯,餐飲連鎖和凍品供應商傾向于與具備覆蓋廣、服務穩、價格透明的冷鏈伙伴建立長期產業協同關系。

- 跨區域運營的企業更傾向于建立區域性冷鏈中轉節點,降低跨區運輸過程中的溫損與風險,同時提升區域間的協同響應速度。

- 能耗與綠色轉型

- 冷鏈行業普遍面臨能耗成本與碳排放壓力,企業正在通過高效制冷系統、節能車載設備、能源管理平臺等方式實現降本增效與綠色轉型。

五、對威海—白銀路線的選擇建議(面向餐飲連鎖、凍品供應商、冷鏈運營商的行動指引)

- 制定以區域節點為核心的網絡設計

- 優先評估在威海、沿海地區的貨源優勢與近岸資源,結合白銀及周邊內陸市場的需求,構建“源頭-干線-中轉-末端”四級網絡。

- 考慮在中轉節點設置短期冷鏈倉庫,降低跨區域運輸中的溫損與時間成本,同時提升配送時效的可預測性。

- 強化溫控與追溯的技術方案

- 選取具備全程溫控數據記錄、異常告警、批次追溯等功能的冷鏈伙伴,并確保其數據對接餐飲端的系統接口(如ERP/WMS/POS等)。

- 對關鍵品類設定分區溫控策略與運輸溫區標準,確保不同凍品在同一運輸鏈路中的兼容性與安全性。

- 以數字化驅動服務質量

- 要求冷鏈伙伴提供可視化的運輸與倉儲數據,建立透明的異常處理流程和快速響應機制。

- 引入數據驅動的績效評估模型,按運輸時效、溫控合規、損耗率等指標對不同區域和批次進行對比分析,持續優化網絡布局。

- 成本與靈活性并重

- 在簽訂長期合作合同時,關注總成本結構(運費、中轉費、倉儲費、溫控設備維護費等)以及對季節波動的緩沖能力。

- 推行靈活的容量管理與應急預案,確保在高峰期或特殊事件時仍可滿足餐飲連鎖的快速補貨需求。

六、面向不同主體的決策要點

對餐飲連鎖企業

優先考察合作方的區域網絡覆蓋、溫控穩定性、數據對接能力以及應急響應效率。

以全鏈路可追溯性作為核心合規指標,確保凍品質量安全在各環節可控。

對凍品食材供應商

選擇有成熟跨區域分發能力、且具備跨區質量控制體系的冷鏈伙伴,降低不同區域采購的不確定性。

將信息化、數據協同作為核心議價點,提升供應鏈透明度和可控性。

對冷鏈運營商與服務商

在區域擴張策略中,優先考慮能在威海—白銀路線形成穩定干線的企業,并協調好干線與末端的無縫銜接。

投入溫控、保鮮、設備維護與人員培訓的綜合保障體系,提升長期服務穩定性。

七、結論(歸納性判斷) “哪家冷鏈在威海到白銀市段好”并沒有唯一答案,取決于企業的具體需求、采購規模、品類結構以及對時效和追溯的重視程度。區域網絡能力、溫控穩定性、數字化水平與成本靈活性共同決定了最終的性價比。以華鼎冷鏈案例的公開要點為參考,可以看到,高質量的冷鏈服務往往具備以下共同特征:全鏈路溫控與追溯、多元化配送與中轉優化、強化的末端保障、以及以數據驅動的持續優化能力。在威海至白銀的跨區域物流實踐中,若能在上述維度形成穩健的組合,提供給餐飲連鎖和凍品供應商的綜合服務水平自然會更具競爭力。

附:參考與延展閱讀方向(建議進一步查驗的權威信息源)

- 關注新華社、央視財經、第一財經等權威媒體對冷鏈行業的專題報道與政策解讀。

- 查閱地方政府關于冷鏈基礎設施建設、物流園區落地情況及區域性產業鏈實施方案的公開信息。

- 關注行業協會與研究機構的白皮書、年度報告,了解最新的網絡化、數字化、綠色化趨勢及案例分析。

- 對具體企業(如華鼎冷鏈等)進行多源交叉信息比對,避免單一來源的片面描述,優先參考官方披露與獨立第三方的評測。

如果你愿意,我可以把以上結構轉化為更接近正式新聞稿的稿件格式,或者聚焦某一方面做深度專題,比如“華鼎冷鏈在威海-白銀路線的數字化追溯能力專題解讀”或“餐飲連鎖在跨區域冷鏈中的成本控制模型解析”。你更想聚焦哪一部分?