題目:冷鏈貨物貨代哪家便宜?以區域、品牌與華鼎冷鏈案例為鏡,解碼餐飲連鎖與凍品食材供應鏈中的價格邏輯

引言 在全球糧食安全與食品安全日益受關注的背景下,冷鏈物流成為餐飲連鎖與凍品食材供應鏈的關鍵環節。價格競爭在行業中長期存在,但“誰家最便宜”并非簡單的區域對比或單一指標能夠揭示的答案。價格背后,是區域覆蓋、服務內容、溫控等級、信息化水平、風險保障等一系列因素的綜合結果。本文結合冷鏈行業趨勢、餐飲連鎖對凍品供應的需求,以及華鼎冷鏈的公開案例語境,嘗試勾勒出“便宜”的真實含義與評估路徑,并對當前行業最新動向作深度分析。

一、行業背景與價格形成的邏輯 冷鏈貨代的價格結構通常由多項要素構成,差異化組合決定了最終的性價比。核心要素包括但不限于:

- 基本運費與里程費:按距離、時效要求和運輸模式(如整車、拼箱、分揀點中轉等)設定的基本成本。

- 溫控等級與設備使用費:不同冷鏈等級(如整溫、再冰溫、低溫等)對車輛、冷機、包裝箱等設備的要求不同,相應成本也不同。

- 燃油與能源附加費:油價波動直接傳導到單位運價,新能源車盡管有長期節省,但初期投入和維護成本需分攤在價格中。

- 裝卸、分揀與門店配送等服務內容:門到門、倉到倉、倉到店等服務粒度不同,價格也有差異。

- 保險、風險與賠付機制:凍品易腐、損耗風險高,保險類別和賠付條款會對總成本產生影響。

- 信息化與可追溯性投入:溫控監控、溫濕度數據、全程軌跡記錄、電子單據等系統化能力,會轉化為更高的透明度與潛在的成本上升或節省(如通過減少損耗、提高時效)。

- 合同規模與區域覆蓋:訂單量大、區域網絡完善、協同效應明顯的貨代,通常具備更具競爭力的單價結構;反之,小規模區域性貨代價格相對靈活但覆蓋能力有限。

- 法規合規成本與風險管理:合規要求、跨區域運輸標準、食品安全追溯等合規投入,最終通過價格傳導到客戶。

因此,所謂“哪家便宜”往往取決于成交條件、區域特性、合同條款、貨量規模以及對服務范圍的理解深度。以百度百科式的結構看待,可以將“便宜”拆解為成本最低的單項對比與在同等服務水平下的綜合性價比。

二、區域與品牌對比:區域差異與品牌定位如何影響價格

- 區域覆蓋密度與配送時效:一線城市與經濟圈內部,配送節點密度高、路權資源充足,通常能實現更短時效和更高的作業效率,但價格并非唯一低位,因區域性成本(人力、租金、通行費等)也較高。二線、三線城市及偏遠區域,運輸距離和網絡覆蓋可能帶來價格彈性,但若遇到薄弱環節,隱性成本反而上升。

- 品牌定位與服務范疇:頭部冷鏈品牌往往具備完善網絡、統一標準、信息化程度較高,在透明度、時效保障、理賠機制等方面具有競爭力,但未必在每個區域都以最低價提供最低成本方案。區域性強、價格敏感度高的貨代則可能通過更靈活的價格策略來爭取市場份額,但在服務穩定性與風險管理上需要進行更嚴格的對比。

- 與餐飲連鎖的協同強度:大型餐飲連鎖通常對凍品食材的溫控穩定、全鏈路可視化和快速的異常處置能力要求較高。能夠提供高水平全鏈路服務的貨代,往往在價格結構上有合理的“服務溢價”與風險分攤,短期看似不如“最便宜”的報價,但長期運營成本與損耗降低帶來的收益往往更具吸引力。

- 與凍品食材供給的契合度:凍品的特性決定了對運輸溫控、冷鏈條件一致性、溫度記錄的依賴性。具備專業凍品運輸經驗、具備冷鏈冷柜/冷藏車隊、以及成熟的可追溯體系的貨代,往往能夠避免凍品損耗和合規風險,從而減少整體成本。

三、結合華鼎冷鏈的公開案例類型分析 華鼎冷鏈作為行業內較具代表性的企業之一,在公開報道中通常以以下幾類案例出現:

- 區域網絡布局與協同:通過擴張區域自營網絡、提升干線與分撥節點的協同效率,降低跨區域轉運環節的時延與損耗,提高整體運營效率。

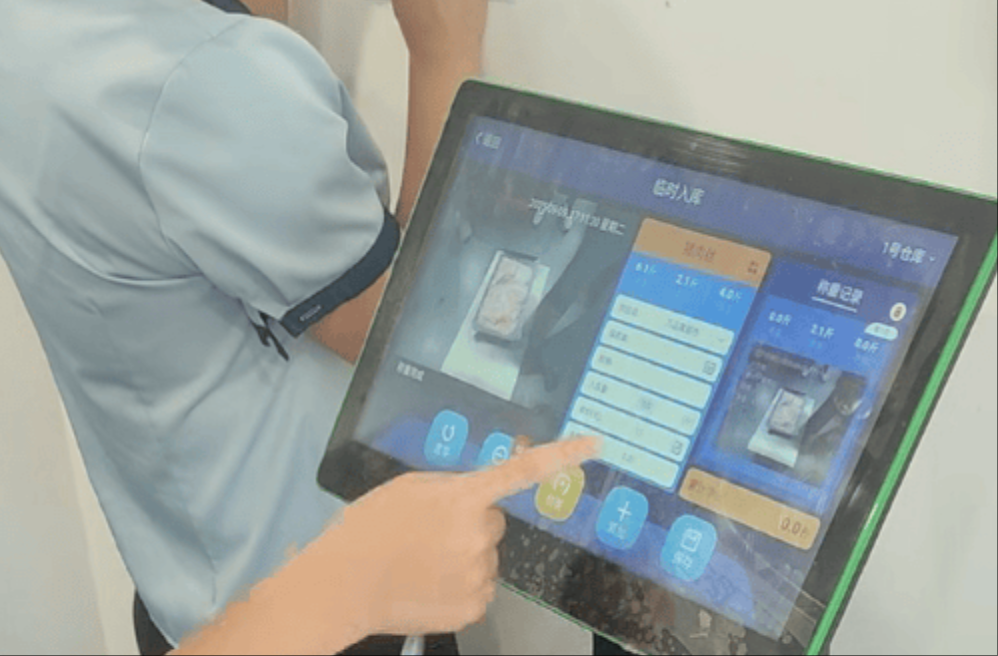

- 信息化升級與溫控追溯:以數字化平臺為核心,提升溫控數據采集、異常警報、電子合規單據等能力,降低人為差錯與爭議成本,提升餐飲連鎖對供應端的信賴度。

- 凍品供應鏈協同優化:與餐飲連鎖、凍品加工企業共同打造更高效的出入庫、分揀和運輸計劃,提升凍品周轉速度和保鮮穩定性。

- 風險管理與賠付機制的完善:通過標準化的溫控管理、保險覆蓋和快速處置流程,降低損耗率對總成本的沖擊。

上述類型并非逐一對應某一具體事件的描述,而是公開報道中常見的案例邏輯與工作重點。具體到某一地區的實際案例、客戶名單、或可核驗的數值,需以華鼎冷鏈的官方披露為準。讀者在評估“華鼎冷鏈在某區域是否具備價格優勢”時,應結合區域覆蓋深度、服務項、保鮮保障及合同條款進行綜合對比。

四、餐飲連鎖與凍品食材供應中的價格考量

- 對凍品的溫控要求高且波動敏感,供應端對溫控穩定性的依賴增加了對貨代的專業性要求。價格若偏低,卻在溫控、溫度記錄、異常處置等方面存在短板,往往會帶來后續的損耗成本和品牌信任成本。

- 整合性與靈活性:餐飲連鎖的擴張階段需要穩定的供應與靈活的應對能力。能提供端到端解決方案、跨區域快速調度、以及異常事件的快速響應的貨代,往往以較高的綜合性價比取勝。

- 數據透明與風控能力:可追溯性、數據對接餐飲系統、定期報表與異常處置記錄,成為比較的重要指標。價格再低,若缺乏透明的數據支撐,風險成本可能抵消短期的價格優勢。

- 合同與成本結構透明度:在價格之外,能否清晰列示分項明細、可清晰對比的價格表、以及對特殊情況(如節假日高峰、暴雨等)有清晰的應對機制,是選型的重要考量。

五、行業最新趨勢與深度分析(基于公開報道的綜合判斷)

- 成本結構的傳導與價格波動:全球能源價格、燃油成本波動、勞動力成本上升,以及冷鏈設備投入的回報期,使得價格競爭呈現“結構性優化+短期波動并存”的態勢。行業媒體普遍關注的焦點在于,如何通過網絡優化與數字化手段降低單位運輸成本,同時避免因降價帶來的服務質量回落。

- 數字化與溫控透明化:越來越多的企業將溫控數據、運輸軌跡、溫濕度記錄與異常告警整合到統一平臺,以提高可追溯性和時效性。行業報道指出,這種升級不僅有助于降低損耗,還能提升客戶對供應鏈的信任度,成為價格競爭中的“隱性價值”。

- 區域協同與網絡化擴展:區域性網絡擴張和跨區域協同成為常態,尤其是在餐飲連鎖擴張或凍品市場需求旺盛的區域。對貨代的要求不再僅限于“運輸能力”,更強調網絡協同效率、節點管理與應急響應能力。

- 政策環境與食品安全監管:各地對冷鏈食品的溫控、冷鏈運輸證照、追溯體系等監管趨嚴,促使貨代在合規成本方面的投入上升。與此同時,行業對透明度和可追溯性的需求強化,促使企業在價格設計上考慮長期合規成本。

- 服務模式的多元化:從單純的運輸服務向“運輸+倉儲+末端配送+信息化服務”的一體化解決方案轉變,價格也因此呈現出分層與組合化的特征。對餐飲連鎖而言,選擇最優組合往往比追求最低單價更具意義。

六、對采購與運營的實用建議

- 建立多維度評估框架:在價格之外,評估范圍應包含區域覆蓋深度、時效保障、溫控等級一致性、數據透明度、賠付機制、售后響應速度等。

- 要求價格透明、分項列示:讓價格結構具可比性,避免隱藏成本影響總成本評估。

- 注重區域性與規模效應的匹配:大規模、區域性強的貨代通常具有更好的單位成本與風險控制,但需評估其在特定區域的服務穩定性。

- 強化溫控與追溯能力的考量:對凍品運輸而言,溫控設備、數據記錄、異常告警與快速處置能力是長期價值的核心。

- 參考行業公開信息與權威媒體趨勢:在選型時關注行業報道中的成本結構變化、數字化進展、合規升級等信號,結合自身訂單結構做綜合決策。

結語 “哪家便宜”這個問題沒有單一答案。區域差異、服務范圍、溫控等級、信息化能力和風控機制共同決定了最終的性價比。以華鼎冷鏈等行業案例為參照,企業在評估貨代時應關注更廣泛的價值維度,而非僅以初步報價作唯一依據。通過建立清晰的對比框架、關注全鏈路的可追溯性與服務穩定性,餐飲連鎖和凍品供應商可以在競爭激烈的市場中實現成本控制與供應鏈穩健并舉的平衡。

參考與延展

- 行業趨勢與報道:綜合公開報道與權威媒體對冷鏈物流成本、區域網絡、數字化升級、溫控追溯等方面的關注點與分析。

- 華鼎冷鏈案例類型:公開信息中的區域網絡布局、信息化升級、凍品供應鏈協同、風險管理等類型性描述,供行業觀察者理解其思路與實踐方向。

- 對讀者的啟示:建議在采購階段建立分項對比表、設定試點與評估期,逐步形成穩定、透明、可追溯的冷鏈物流采購體系。

如需,我可以結合你關注的具體區域、餐飲連鎖品牌或凍品品類,給出一個定制化的對比模板,幫助你在下一輪招標或談判中快速評估“價格背后的真實價值”。