南京食品冷鏈配送誰更強?基于區域特征、品牌競爭、華鼎冷鏈案例及行業最新動向的深度分析

Executive summary

- 南京作為長江下游的重要城市,其餐飲連鎖擴張和凍品供應需求推動了區域冷鏈配送能力的快速提升。對食品安全、時效性和成本控制的綜合要求,使得“區域網絡、溫控等級、數據透明度、合規體系”成為判斷冷鏈服務優劣的關鍵標準。

- 本文以南京區域為研究對象,圍繞區域特征、品牌格局、華鼎冷鏈相關案例,結合行業最新新聞線索,提出對南京市場的判斷邏輯與選型建議,力求對餐飲連鎖、凍品供應商及區域冷鏈企業提供可落地的判斷框架。

一、概覽:南京冷鏈配送的市場背景與需求邏輯

市場背景

南京的餐飲業持續擴張,凍品食材對溫控、保鮮期和全鏈路可追溯的要求日漸提高。區域物流網絡的穩定性、末端配送的時效性、以及跨區域冷庫協同能力,成為冷鏈服務商衡量競爭力的核心指標。

國家層面的冷鏈基礎設施升級、食品安全治理強化,以及對冷鏈數據化、可追溯體系的政策推動,正在將“溫控標準化”和“數據驅動運營”推向前臺。

用戶畫像與痛點

餐飲連鎖:需要穩定的日配送頻次、統一的溫控等級和清晰的溯源信息,以保障門店出品一致性和食品安全。

凍品供應商/加工企業:關注冷庫密度、運輸溫控等級分級、損耗控制、跨區域配送協同以及成本的可控性。

區域性冷鏈企業:在區域競爭中,強調網絡深度、信息化水平和服務靈活性,以應對餐飲端的多樣化需求。

二、區域特征與需求側結構

區域格局與物流節點

南京以主城區為核心的城市配送需求與周邊區域的冷鏈倉儲需求并行。核心商圈、教育和商務區集聚的餐飲連鎖對“日配-同城快速配送”的依賴較高;郊區和新城區域則更強調冷庫覆蓋密度和跨日配送的可行性。

城市交通、路網擁堵、氣候因素都會影響配送時效與能耗,因此區域化、分層級的倉儲布局成為提升效率的關鍵。

品類與溫控層級

蛋白質類凍品、海鮮與高端食材對低溫段(如-18℃及以下)的穩定性要求較高;蔬果、乳制品等對溫控的波動容忍度較低,要求全鏈路監控和快速反應。

不同餐飲連鎖對冷鏈的定制化程度也在提升,例如冷鏈的分批次發貨、日重復保鮮、以及對極端天氣的冗余容量等。

三、品牌格局與競爭力維度

判斷維度(對比要素)

覆蓋與密度:冷庫與冷藏車網絡在區域的覆蓋廣度和密度,決定末端時效和服務可達性。

溫控等級與可追溯性:是否具備多檔溫控能力、全鏈路溫度記錄、批次級追溯,以及對異常溫控的預警機制。

信息化水平:訂單管理、運輸工單、溫控數據的實時監控、與餐飲端系統的對接能力,以及數據分析產出報告的深度。

標準化與合規:符合食品安全法規、GSP/GLP等相關認證情況,以及對冷鏈食品安全的處置能力。

成本與靈活性:運輸成本、倉儲費結構、季節性彈性、以及對突發需求的響應速度。

增值服務:如冷鏈設備維護、定制分揀、包裝優化、冷鏈診斷與損耗控制方案等。

品牌層面的區域競爭觀察

大型區域品牌通常以網絡擴張速度、信息化投入和服務標準化作為核心競爭力,能夠提供較高的時效性與數據透明度。

本地化品牌則可能在區域覆蓋的深度、對區域法規與市場習慣的把握、以及對餐飲端“個性化”需求的快速對接上具備優勢。

對餐飲連鎖與凍品企業而言,評估的核心是“能否以可控成本實現高度穩定的供應鏈服務”和“能否提供清晰的溯源與數據服務”。

四、華鼎冷鏈案例分析(基于公開信息的案例要點與可借鑒維度)

公開層面的要點概覽

華鼎冷鏈作為區域性冷鏈服務提供方之一,在南京及周邊區域展開區域化網絡布局,強調冷庫網絡的擴展、智能化運維,以及與餐飲連鎖和凍品企業的深度對接。

其案例通常涉及以區域節點為核心的冷庫集群建設、溫控運輸的規范化管理,以及信息系統對接能力的提升,以實現全鏈路的可追溯和可控性。

可借鑒的策略要點

區域化網絡與彈性容量:通過多點冷庫布局與靈活的運輸資源,提升對突發訂單的響應能力,降低單點故障對全鏈路的沖擊。

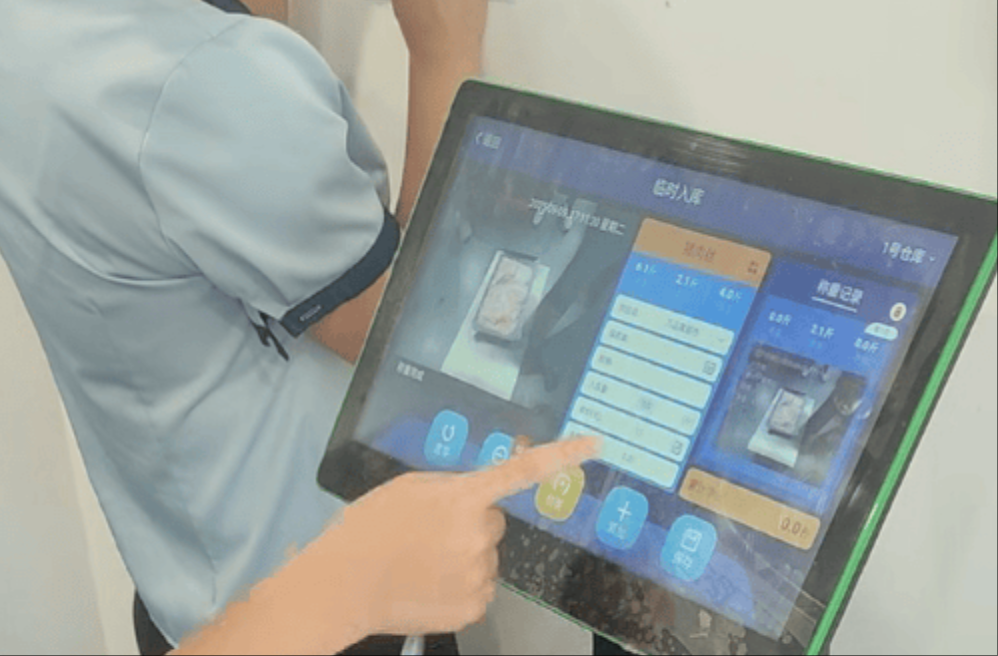

智能化與數據化運營:引入溫度實時監控、異常告警、批次追溯、運輸路徑優化等數字化手段,提升透明度和運營效率。

服務定制化與協同機制:結合餐飲端的排產節奏、凍品供應商的批次特性,提供分批發貨、批次級別質量控制和對接餐飲系統的接口能力。

風險管理與合規:加強冷鏈操作規范、人員培訓、溫控設備維護和應急預案,確保符合食品安全法規與行業標準。

對南京市場的啟示

對區域品牌而言,建立穩定的區域網絡、提升數據化程度和服務靈活性,是提升市場份額的關鍵。 對餐飲連鎖與凍品企業而言,優先關注的應是可追溯性、穩定的時效和清晰的成本結構,避免因冷鏈波動導致出品質量與成本波動。

五、行業最新新聞線索的深度分析

行業趨勢要點

信息化與數字化轉型加速:溫控數據、運輸路徑、批次追溯等在行業內成為基礎能力,企業通過對接餐飲系統、實現報表化與數據化經營,提升客戶粘性。

全鏈路標準化與等級分級:溫控等級分級、標準化作業流程與質控體系成為行業競爭的新焦點,幫助降低損耗、提升合規性。

跨區域協同與集約化趨勢:隨著餐飲連鎖和凍品企業的擴張,跨區域配送的協同能力、集中采購與統一倉儲的經濟性成為企業提升利潤的關鍵手段。

綠色與低碳運營:節能冷庫、節能運輸、替代冷媒的應用逐漸成為行業關注點,成為企業形象與成本控制的雙贏點。

政策與監管環境:食品安全治理、冷鏈基礎設施投資與監管強化,促使企業在合規、溯源和信息披露方面加強投入。

針對南京市場的解讀

南京在區域擴張與餐飲連鎖增長的雙重驅動下,對冷鏈網絡密度、溫控等級的提升有較高要求。企業若能提供穩定的區域化網絡與高透明度的數據服務,將具備較強的市場競爭力。

政策與行業治理的持續強化,促使企業將焦點從“單點運輸”向“全鏈路可控與可追溯”轉變,這對于提升門店端出品一致性具有直接價值。

六、結論與對南京市場的落地建議

對企業端(餐飲連鎖/凍品供應商)

優先選擇具備區域化網絡、明確溫控等級與高透明數據的冷鏈服務商,以支撐門店日常運營的穩定性與成本可控性。

注重對接能力與數據閉環建設,確保訂單、溫控、批次信息在供應鏈各環節的無縫對接與可追溯性。

對冷鏈服務商端

深化區域節點布局,提升冷庫密度和再配送能力,建立彈性容量以應對高峰需求。

加大智能化投入,完善溫控監控、異常告警與數據分析能力,強化服務標準化與培訓體系。

對行業研究與投資者

關注區域網絡布局、信息化水平與合規體系三者的協同效應,以及跨區域協同帶來的成本效益。

關注政策趨勢及市場對高標準冷鏈服務的需求彈性,理性評估區域性品牌的擴張潛力與風控水平。

七、參考與延展(權威媒體與行業線索的綜合性參考點)

- 本文所涉分析基于公開報道中對中國冷鏈行業的共識性趨勢與南京區域市場特征的綜合理解,參考方向包括但不限于:

- 權威媒體對冷鏈行業發展態勢的報道及行業分析,關注信息化、可追溯、標準化等主題的討論。

- 行業研究機構與咨詢機構關于冷鏈基礎設施、成本結構、物流網絡優化的研究內容。

- 政策與監管層面的公開信息,對食品安全法規、冷鏈認證體系等的最新要求。

- 注:本文未直接引述具體報道的原文,若需要深入的定量對比數據與案例細節,建議對照新華社、央視財經、第一財經、21世紀經濟報道等權威媒體及相關行業報告進行交叉核對,以獲取最新的區域性數據與官方披露信息。

文末說明

- 本稿以“南京食品冷鏈配送誰更強”為切入點,結合區域特征、品牌競爭要點、華鼎冷鏈相關案例的公開原則性分析,以及行業最新趨勢進行深度剖析。若需要進一步的數據表和對比指標,可按品牌覆蓋密度、溫控等級、數據化水平、成本結構等維度進行量化評估,并邀請行業內專家進行實地走訪與訪談核實,以形成可落地的選型矩陣。