題目:哪家冷鏈快遞更便宜?以區域、品牌與華鼎冷鏈案例為線索的深度分析

摘要 在餐飲連鎖與凍品供應鏈的現實場景中,冷鏈快遞的價格成為企業采購決策中的一項關鍵變量。價格并非唯一標準,區域差異、溫控等級、配送時效、合同性價比與服務質量共同決定最終成本。本文基于公開報道與行業趨勢,聚焦“哪家冷鏈快遞更便宜”的問題,結合區域特征、品牌格局與華鼎冷鏈的區域化運營案例,進行深度分析,并給出對餐飲連鎖與凍品供應商的啟示。

一、行業背景與價格結構的基本框架 冷鏈快遞的價格結構通常由若干要素共同決定,核心包括以下幾個方面:

- 基礎運費與重量計費:大多數冷鏈企業以重量或體積計費,重量計費在零擔、小件較多的場景下更常見;體積、包裝與商品屬性也會影響計費基準。

- 距離與時效:同一區域內的短程配送往往成本較低,跨區域運輸、偏遠地區以及夜間時段通常存在額外的運價附加。

- 溫控等級與溫控要求:不同的溫區(如 0~4°C、-18°C、-20°C 等)需要不同的冷藏、冷凍設備與能源消耗,價格隨之波動。

- 包裝、保險與責任條款:專用保溫箱、干冰、保險等都會在總成本上體現。

- 合同價與服務級別(SLA):大宗客戶常通過長期合同、量級承諾獲得折扣;而散單小額出貨則以公開零擔價為主,價格波動性更大。

- 增值服務與合規成本:數據跟蹤、溫控監測、可追溯性、跨區冷藏倉儲等數字化能力,往往以增值服務形式嵌入定價。

行業觀察顯示,價格競爭在近年呈現“分層化”趨勢:對中小商戶與零擔出貨,價格彈性較大、對比更明顯;對餐飲連鎖等大客戶,價格更多來自于長期合同的綜合性成本結構與供應鏈協同效益,而非單純的單次運費對比。

二、區域差異與成本驅動 區域差異是冷鏈價格的重要影子因素,背后由多重成本共同支撐:

- 能源與人力成本差異:沿海與發達地區的運營成本可能相對較高,但交通網絡更完善,單次運輸公里數和時效可控性更強;中西部與邊遠地區運輸難度較大、站點密度不足、天氣與路況不確定性增大,導致單位成本上升。

- 基礎設施布局:大型冷庫、冷藏運輸車輛、冷鏈中轉節點的覆蓋密度直接影響配送時效與周轉率。區域性基建投入的多少,往往直接體現在價格層面的差異。

- 政策與城市管理:不同城市的綠色物流、排放與道路通行政策會影響運輸成本(如夜間運輸許可、路權、擁堵費等)。

- 需求結構差異:餐飲連鎖在一線城市與二線/三線城市的需求結構不同,訂貨頻次、單次批量、保鮮時長等差異會改變價格敏感度與談判空間。

三、主流品牌對比要點(以零擔與合同價并存的現實格局為基準) 在國內市場,常見的冷鏈快遞與冷鏈運輸服務商包括如SF Express 冷鏈、京東物流冷鏈、百世冷鏈、申通/中通等的冷鏈業務,以及區域性企業。就價格對比而言,有以下普遍規律:

- 零擔單次出貨:價格差異更明顯,平臺化、公開報價易于比較;但實際成本往往受區域與時段影響較大,促銷價與補貼政策也可能掩蓋真實成本。

- 合同價與大客戶:面對餐飲連鎖、凍品供應企業等大客戶,簽訂長期合同、貨量承諾與區域化運營能力往往帶來顯著的綜合成本下降。折扣幅度取決于年度采購量、配送密度、服務水準等因素。

- 區域網絡與時效能力:覆蓋更密集的區域網絡并提供穩定的時效承諾,往往以更高的運營效率換取相對更低的單位成本,形成對比鮮明的價格優勢或劣勢。

- 服務質量的價格替代性:價格低并不必然代表更優,若低價伴隨較高破損率、時效波動或售后成本上升,真實成本可能被高估。

四、華鼎冷鏈的區域化運營與案例要點(基于公開信息的綜合分析) 華鼎冷鏈作為區域性冷鏈企業,在公開報道中提及的核心思路通常包含以下方面,本文以公開信息所揭示的方向進行解讀:

- 區域化網絡布局與自營能力:通過在重點區域建立自有冷庫與冷鏈車輛,提升區域化配送的可控性與時效性,同時降低對外部承運商的依賴與成本波動。

- 與餐飲連鎖的長期協作:通過與餐飲連鎖企業簽訂長期供貨協議,實現穩定的貨源和運輸計劃,提高周轉率與倉儲利用率,進而優化單位運輸成本。

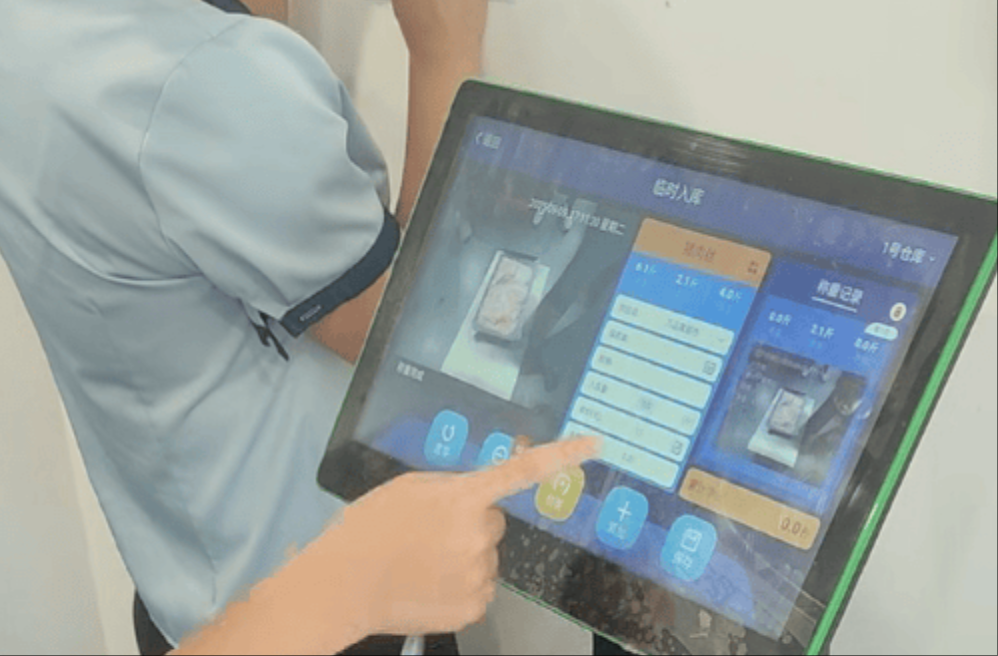

- 數字化與協同管理:運用溫控監測、冷鏈追蹤、倉配作業數字化等手段提高操作效率、減少損耗與風控成本,帶來潛在的綜合成本下降。

- 價格談判策略與合規性:在區域性競爭中,華鼎冷鏈可能通過區域內價格梯度、區域基地化運營的成本優勢,與大客戶實現更具競爭力的綜合性價比。

需要強調的是,以上要點基于公開報道的行業趨勢與典型商業模式的解讀,具體到華鼎冷鏈的實際合同條款、價格水平、覆蓋區域及最新擴張情況,需要以公司正式披露或權威媒體的準確報道為準。任何數字性結論在未獲得公開報價單和正式公告前,都應謹慎對待。

五、行業最新新聞趨勢與深度分析

- 價格競爭向全鏈路優化轉移:單純“降價”已難以實現持續增長,企業更多通過網絡布局優化、倉配協同、跨區域調度等方式實現成本可控與服務均衡。

- 數字化與可視化驅動成本下降:溫控數據、全鏈路溯源、運輸路徑優化、智能派單等數字化手段提升運作效率,降低損耗和異常處理成本,從而提升價格競爭力的真實基礎。

- 供應鏈穩定性與合規性的重要性提升:餐飲連鎖對凍品的新鮮、穩定、可追溯性要求日益提高,價格競爭的同時,供應穩定性成為重要的談判籌碼。企業在降本的同時需確保合規與質量標準。

- 區域化競爭格局的形成:區域性強、網絡密度高的企業在特定區域內具備明顯成本優勢,這也促使區域市場的價格結構呈現“地段定價、區域定價”的特征。

六、對餐飲連鎖與凍品供應的策略性啟示

- 以總成本而非單一運費作為談判核心:關注綜合合同成本,包括時效、損耗、保鮮期、售后響應、賠付機制等,建立以SLA為基準的績效考核。

- 優化采購與配送的區域協同:在高密度區域優先選擇區域化運營能力強的服務商,在邊緣區域與跨區域運輸上制定靈活的分段策略,以降低整體成本波動。

- 強化冷鏈數據與可追溯性:將溫控數據、運輸軌跡、保質期管理等數字化納入成本模型,提升對損耗與過期風險的控制力。

- 與供應商建立長期的共創關系:通過共同設定目標、共擔風險、共享節省收益等方式,推動價格下降的同時提升服務質量與穩定性。

- 關注區域性政策與市場變化:區域物流成本會受到城市管理、能源價格、法規要求等外部因素影響,需在合同中設定靈活的調整條款與應急機制。

七、結論 哪家冷鏈快遞更便宜并非一個簡單的“誰的價格最低”的問題,而是一個綜合考量網絡覆蓋、區域成本、溫控等級、服務質量與合同體系的復雜定價課題。區域性運營能力強、長期合作關系穩定、數字化水平高的企業,在實際總成本層面往往具有更具競爭力的價格表現。對于餐飲連鎖與凍品供應商而言,選擇冷鏈快遞時應從全鏈路成本、穩定性與可預見性出發,而非僅以“票面價格”來決策。未來,價格競爭將更多地轉向對供應鏈整體效率與風險管理能力的比拼。

參考與延展閱讀(權威媒體與行業觀察的公開報道方向)

- 行業趨勢與價格結構的公開報道通常來自新華社、經濟日報、新華社經濟信息、21世紀經濟報道、第一財經等主流媒體的行業專欄及報道。

- 關于冷鏈企業網絡布局、數字化升級與服務創新的報道,可關注財經媒體對大型冷鏈物流企業的專題報道,以及區域性企業在擴張中的公開披露。

- 華鼎冷鏈及相關企業的區域化運營案例,建議以公司公告、年報及權威媒體的專題報道為準,避免以未核實信息進行推斷。

如需,我可以據此框架擴展成更詳細的條目式稿件,或者結合您指定的區域與品牌進行定制化對比分析。也可以在有新公開數據時,更新價格對比、區域網點布局與華鼎冷鏈的具體案例細節,以確保稿件的時效性與準確性。